本网讯(通讯员 魏圆圆)11月8日至9日,2025第十届生态设计国际学术会议在武汉工程大学(流芳校区)综合楼102报告厅成功举办。会议由中国工程科技发展战略湖北研究院指导,武汉工程大学主办,艺术设计学院承办,湖北省生态环境设计研究中心、湖北省村落文化与人居环境研究中心协办。

本次会议围绕“融合·共创”,旨在打破学科壁垒,促进生态智慧与设计实践的交融,提升设计教育的系统思维与伦理责任,推进产业创新向绿色循环转型,实现设计教育更好地服务于新发展格局,致力于让设计回归本源,服务于人与地球共同的长远福祉。来自同济大学、江南大学、武汉大学、上海交通大学、湖南工业大学、华中科技大学附属协和医院、东南大学、首都师范大学、悉尼新南威尔大学、马来西亚博特拉大学、英国邓迪大学等国内外高校及企业的专家学者、老师和学生300余人参加了会议,全场气氛热烈。

会议现场

学校党委副书记李志旭出席开幕式并致辞。他代表学校向出席会议的各位专家学者和嘉宾表示热烈欢迎和衷心感谢!他向与会嘉宾详细介绍了武汉工程大学的发展历程和办学特色。他指出,近年来武汉工程大学以设计学科为交叉创新突破口,依托湖北省生态环境设计研究中心,湖北省村落文化与人居环境研究中心等省级平台,推动“设计+工程”与“艺术+科技”深度融合,从AI技术赋能数字顶端检测到人工智能驱动医疗装备研发,从传统村落文化传承到智能时代包容性设计,始终以设计提升新质生产力为使命,努力打造服务国家战略,引领区域发展的创新策源地。

当前,全球正经历百年未有之大变局,“绿色低碳”、“可持续”已成为人类文明发展的共同追求。生态设计作为连接人与自然,科技与伦理,传统与未来的桥梁,不仅是设计学科的前沿方向,更是推动经济社会绿色转型的重要力量。他还指出,习近平总书记多次强调“绿水青山就是金山银山,要推动形成绿色发展方式和生活方式”。生态设计正是这一理念在设计领域的具体实践,是践行生态文明建设美丽中国的关键路径。本次会议以“融合·共创”为主题,聚焦高端医疗装备研发,智能时代设计革新以及青年学者培育等关键议题,不仅契合时代潮流,也彰显了设计学科在推动可持续发展中的责任与担当。他期待各位专家在会议期间深入交流,抒发真知灼见,共商技术,生态,社会,文化协同进化之路,共同为全球生态设计理念与实践注入新的活力。

李志旭开幕式致辞

江南大学数字科技与创意设计学院教授、博士生导师、副院长,国家级青年人才,中国十佳设计教育工作者胡伟峰做嘉宾致辞并做题为“数智时代下的设计创新研究与实践”主题讲座,他介绍了设计的发展历程及各个时代的设计特色,以本次会议主题“融合·共创”为主旨,探讨数字技术重塑设计范式的方法论变革,剖析“数智时代下的设计创新”。提出数智化交互设计内涵“数字化,智能化,网络化”,以及交互设计在数智化时代下的转变:设计主体转变,交互空间转变,交互范式转变。在其内涵中渗透了数智化交互设计的转变,在其转变中呈现出现今交互设计的内涵。报告阐释了智能交互与体验设计,工业设计与产品战略的交叉研究与实践,深度思考了“融合·共创”的理念。

胡伟峰致辞

同济大学设计创意学院教授,博士生导师,国家社科重大项目首席专家,中华美学学会理事邹其昌做开篇报告,他以《生态文明设计学》为核心议题,强调设计活动应以生态平衡、资源可持续利用和社会公平为基本原则,通过创新设计方法和策略,解决人类面临的生态环境问题,促进人与自然和谐共生。他指出生态文明设计学体系不仅是当代设计学理论体系建构的重要方向,也是一个具有时代意义的创新课题,更是关乎人类文明可持续发展新形态的时代命题,所涉及的问题涵盖了设计的各个领域和层面,值得我们从设计学理论体系的各个维度展开深入系统的思考与研究。

邹其昌作报告

武汉理工大学艺术与设计学院副教授,硕士生导师,国家公派留学设计学博士,国际体验设计十杰青年教师,岚图汽车工业设计首席专家以《可持续设计思维的知识创新与教学实践》为题,强调产品与服务均亟需前瞻性的价值创新,设计要围绕用户的价值需求。他介绍了可持续设计的理念发展演变,提出产品服务系统设计思维模型“问题-需求-功能-触点-方案”。报告聚焦于可持续发展,产品服务设计的转化,体验创新与知识传播,为生态设计的研究提供新的视角。

韩少华作报告

悉尼新南威尔士大学工业设计首席教授Oya Demirbilek是国际公认的专家,研究领域涵盖包容性设计、老龄化相关设计、产品语义学及情感驱动设计。Oya教授以“Designing for Life: Integrating People, Planet, and Possibility”为题,阐述了整合人本、生态与可能性的设计哲学,聚焦人与产品、环境之间的物质及情感关联,通过协同设计将真实用户需求融入设计流程。

Oya Demirbilek作报告

湖北省科学技术厅科学专家库入库专家,武汉大学武城市设计学院“351人才计划”珞珈青年学者邓俊,指出未来的全球制造业竞争,将是“设计+科技+产业”协同进化的创新共同体之争,强调对待设计的高度,看待设计的重要性要站在国家视角去体验。以“大设计”为主旨,指出设计之“大”体现在其思维的普适性,学科的延展性,成果的多样性。他提出设计的重点是解决问题,设计的核心是创新。

邓俊作报告

湖南工业大学包装设计艺术学院院长,湖南工业大学二级教授,博士生导师朱和平就《人工智能驱动下的包装设计实践》做主旨发言,他生动地讲解了人工智能实现智能的方式,包装创新设计的要义,智能包装的要义与实践路径,人机协同的设计模式。他强调了人工智能正以前所未有的深度和广度重塑设计行业的创新图景。设计的本质从来不是画画,更是判断、沟通与表达。在AI时代,要让技术更理解文化,也要让设计更懂技术。未来的设计,是人与智能协同完成的,要在这场协作中,把握主动,守住人文,把设计的温度延续下去。

朱和平作报告

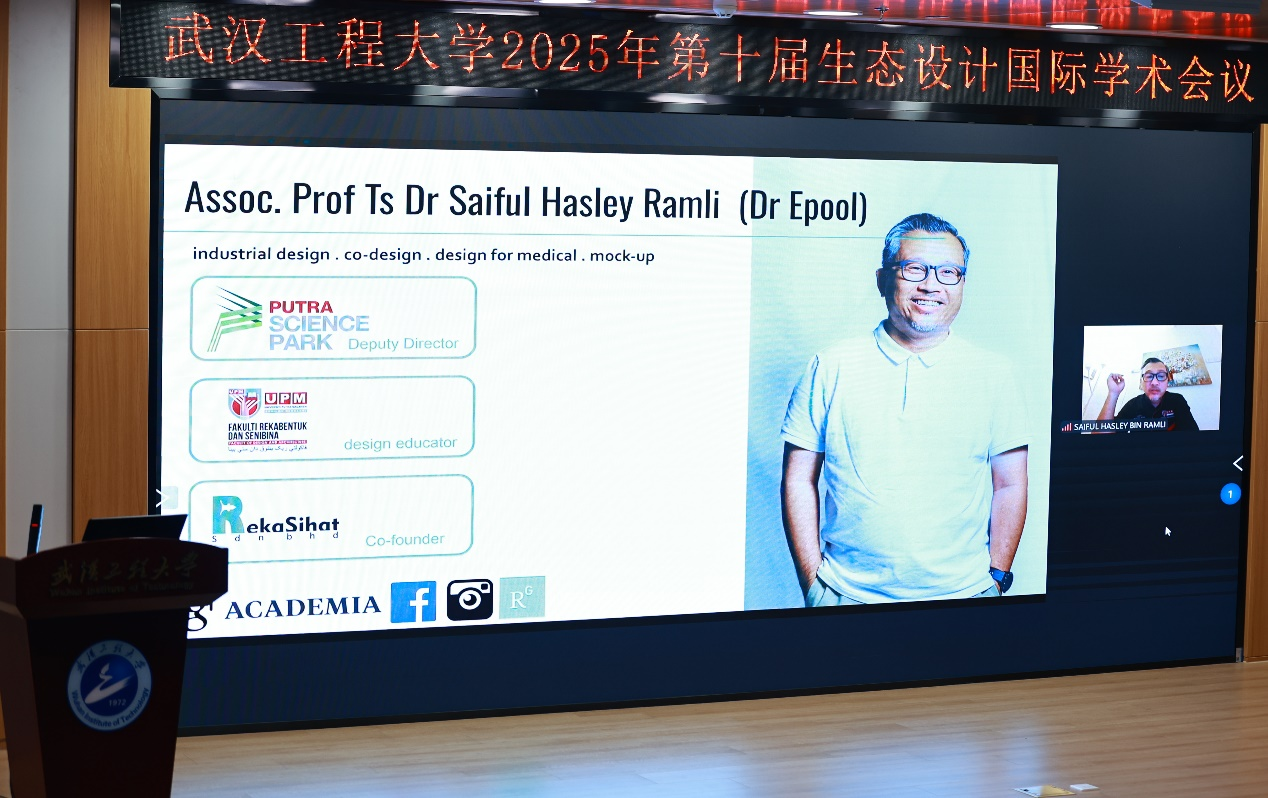

马来西亚博特拉大学设计与建筑学院工业设计系教授Saiful Hasley Ramli通过线上方式,以“Design Together,Revisiting on the past projects”为题,以曾主持的多项医疗培训工具开发研究项目为例,探讨了在医疗健康创新领域如何开展协同设计,体现出他在推动设计研究与实践领域的专注与投入。

Saiful Hasley Ramli线上作报告

英国邓迪大学艺术与设计学院建筑与城市规划学院(DJCAD)的国际事务副院长、全球合作项目负责人Cameron Wilson分享了邓迪作为联合国教科文组织“设计之都”的发展历程,并介绍了学院在“Design HOPES”与“Urban ReLeaf”等国际项目中的创新实践,阐述了设计在健康、可持续与社会创新中的关键作用。

Cameron Wilson作报告

上海交通大学设计学院特聘教授,博士生导师,医疗机器人研究院双聘教授韩挺就《基于AI+HI融合智能的可持续导向的生态设计关键技术和创新应用》做主旨发言。阐述了生态融合需要用科学工程,设计艺术思维共同解决面向生态设计的挑战;通过人类的智能和人工的智能来实现共创。强调将信息转化为知识,将知识转化为使用,将使用转化为行为,将行为转化为信息理念。

韩挺作报告

东南大学教授,博士生导师,中国人类工效学会理事,侯冠华博士就《适老化设计演进路径与中国设计实践》做主旨发言。他强调适老化设计的演进,核心是从最初仅关注安全和无障碍的“通用性改造”,逐步走向一种更强调个性化、智能化及情感共鸣的综合性解决方案。其背后折射出的,是我们对整个老年群体认知的深化:他们不再是需要被“同情”的弱势群体,而是有着丰富生活阅历、追求生活品质、渴望社会连接的鲜活个体。产品设计理念应从同情到共情,技术应用应从传统到智能。

侯冠华作报告

华中科技大学同济医学院附属协和医院呼吸与危重症医学科主治医师,湖北省青年科技人才入选人汪速飞就《胸膜疾病诊断研发及AI赋能》做主旨发言。他指出人工智能技术正以前所未有的方式重塑胸膜疾病的诊断格局,胸膜疾病诊断正经历从传统方法向数字化、智能化方向的深刻变革。通过持续的研发创新与人工智能技术的深度融合,可构建更加精准、高效、可及的胸膜疾病诊疗新范式。多模态AI模型、新型分子诊断技术和产学研协同合作,可共同推动这一领域向更高水平发展,最终将为全球胸膜疾病患者带来更为优质的诊疗体验和临床结局。

汪速飞作报告

湖北省装备数字化研究所所长,武汉亚为电子董事长兼总经理,科技部、工业和信息化部特邀专家王瑞就《数实智融合的实时动态工业设计创新模型研究》做主旨发言。他指出,我们正处在一个数字世界与物理世界加速融合、智能技术重塑产业格局的时代。在此背景下,工业设计不再是孤立的环节,而是演进为一个数据驱动、虚实交互、智能赋能的实时动态创新系统。生成式AI的崛起,正将工业设计从“计算机辅助”推向“人工智能主导”的新范式。

王瑞作报告

武汉工程大学教授,博士生导师,工大学者,中国人类工效学学会理事,湖北省动漫协会副秘书长,中国工业设计协会信息与交互设计专业委员会委员方浩就《融合VR脑机交互的正念艺术疗愈:从神经调控到认知重塑》做主旨发言。他指出,传统的正念艺术疗愈虽然效果显著,但一直面临诸多挑战:个体差异难以精准应对、效果客观衡量标准缺乏、沉浸感受环境制约等。而虚拟现实技术与脑机接口的融合,正为我们打开一扇新的大门。这种创新融合不仅延伸了传统心理干预的边界,更重要的是,它为我们提供了直接观测和调控大脑活动的窗口,使“心理状态的精确测量与干预”从理想走向现实。

方浩作报告

首都师范大学美术学院视觉传达设计系教授,博士生导师,创意中国设计联盟副主席、全国文创设计产业联盟副主席,教育部设计学科评估专家,国际设计理事会ICO-D成员,美国平面设计协会 AIGA 会员,文化和旅游部国家社科基金艺术学项目评审专家李中杨就《新质设计下的智创与方式》做主旨发言。他强调“新质设计”这一概念不仅代表着技术的革新,更意味着设计理念、方法和价值的全面进化。它孕育于数字浪潮之中,是新质生产力在设计领域的具体体现,推动着我们从“传统造物”向“智能创物”的历史性跨越。新质设计的本质,是数字时代下人与计算机的共生形态,是人的思维与数字技术之间建立的一种新型关系。

李中杨作报告

创意中国设计联盟主席执行主席,黑龙江省艺术设计协会创始人兼会长,博士生导师,IFDA国际室内装饰设计协会中国分会副主席,中国工业设计协会理事张振甫就《设计谈判—谈判艺术与沟通》做主旨发言。他指出,在传统认知中,谈判常被视为一场零和博弈,双方针锋相对,争夺有限资源。但当我们引入设计思维,谈判就焕发出全新的生命力:它不再是你输我赢的战场,而是共同创造价值的艺术舞台。设计谈判的核心转变,是将立场对抗转化为价值共创。这源于对谈判本质的深刻重新认识。

张振甫作报告

11月9日下午,青年学人分论坛在第3教学楼L3207教室开展。共有金郁文、曹成才、胡舒啸、刘琪麒、游小满、黄小浔、秦乐仪、张佳仪、徐浩云和张鑫等10位青年研究生进行论文宣讲,由《湖北美术学院学报》徐盛、《设计艺术研究》期刊王静两位老师担任点评嘉宾,郭芬老师担任主持人。

10位研究生分别以《儿童AR图书字幕设计对阅读效果的影响研究》《基于叙事理论的湖泗窑文化体验设计研究》《从新文创到文化空间:非遗豆面印花数字化传播策略研究》等主题展开汇报,专家老师给予细致的点评,老师们肯定了同学们对于现实问题的关注,同时也指出了现有论文中的问题,提供了具体而又极富价值的指导。

作为国内生态设计领域持续举办时间最长的学术会议之一,武汉工程大学生态设计国际学术会议已走过多年历程,成为连接学界与产业、融合科技与人文的重要品牌。本届会议的举行,通过搭建多元开放交流平台,促进了国内外相关领域专家学者的深度对话,激发了跨学科创新灵感,为推动设计与工程、文化与科技融合发展,提升自主创新能力,加速设计成果转化贡献了智慧力量,为构建智能、可持续的未来描绘了清晰蓝图。(审稿 夏志敏)