4月27日,武汉工程大学教师张聪正在迪拜出差,他的行李中带着宣传册,上面是团队最新研发的精密温控激光焊接装备相关介绍。“想走出去,寻求新的合作机会,看看新的市场需求。”他在线告诉记者,有几家迪拜企业对他们的产品很感兴趣,正在洽谈中。

张聪是大学老师,也是斯格维尔科技(武汉)有限公司总经理。2019年,他和几位学生一起创业,专注研发精密温控激光焊接装备,如今,这个从学校实验室成长起来的“小而精”企业,已拥有多项自主知识产权,研发的相关设备已走上高德红外等光谷龙头企业的生产线,2024年营收突破600万元。

专利在他们自己手里

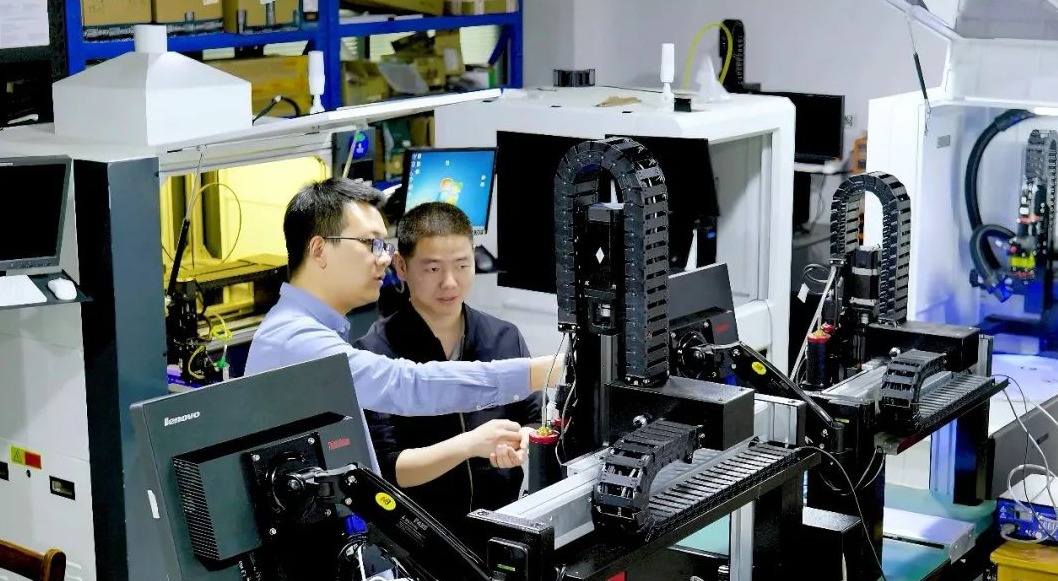

张聪(左一)和同事在研究设备。

谈起公司成立,张聪笑称:“源于一次意外。”

2018年,他的学生张靖宇发现学长的电脑主板焊点有些松动,尝试用电烙铁修补,结果因温度控制不当,电路板被烧变形,电脑彻底报废。

“理工男嘛,遇到解决不了的问题,就想挖到底。”师生俩在探讨中发现,高温焊接时对温度和精度的把控,是很多大型企业仍未解决的痛点,“我们能不能试试?”

当时,张聪所在的武汉工程大学先进制造与智能机器人团队,正好在做光学检测与自动化控制研究。激光锡焊的常规控温方法是利用红外线检测,控制激光焊接温度在设定范围内的波动。但由于测温的红外线与焊接的激光分离,导致在激光快速焊接的过程中,红外线测温不够灵敏和准确。

“能不能把红外线也并到激光中,从一个角度同时测温与焊接?”依托学校深厚的光学科研基础,师生们很快研发出“五光同轴”技术,结合自研的高速高精度驱动电路和反馈算法,有效实现激光锡焊过程中激光温度的精密控制。

2019年,第一台面向高端电子装联行业的精密温控激光焊接装备诞生。它能在比头发丝还细的微毫米级电子终端微纳点位上,进行更高性价比的封装。设备涉及的光学、机械学等多个技术专利,都由师生们所有。

“哪个企业会为这个买单呢?”

杨明杰代表公司做产品路演。

2019年,斯格维尔科技(武汉)有限公司成立。由张聪担任总经理,当时读大三的张靖宇担任法人代表,读大二的杨明杰担任股东。

“我心里直打鼓,当股东,这不是闹着玩的,我到底行不行?”杨明杰是学技术的,对开公司一窍不通,“张老师拍着胸脯跟我说,有学校兜底,有老师撑腰,有什么做不了,这个事有搞头!”

目前在中国地质大学(武汉)读研二的杨明杰,言谈间逻辑清晰,表达流畅,对产品研发和商业路径的熟悉程度,俨然一位成熟的“产品经理”。他笑言,这都是在无数次路演和展会中磨炼出来的。

拳头产品有了,还要去找销路。从校园到市场,现实的残酷给他们“上了一课”。杨明杰记得在2021年的一次路演,当他介绍完产品,有位企业高管问:“你到底怎么解决不同客户之间产品需求的差异化?”他被问得哑口无言。团队第一次发现,他们所有研究的目的是解决技术难点,而忘了对企业来说,到底好不好用。

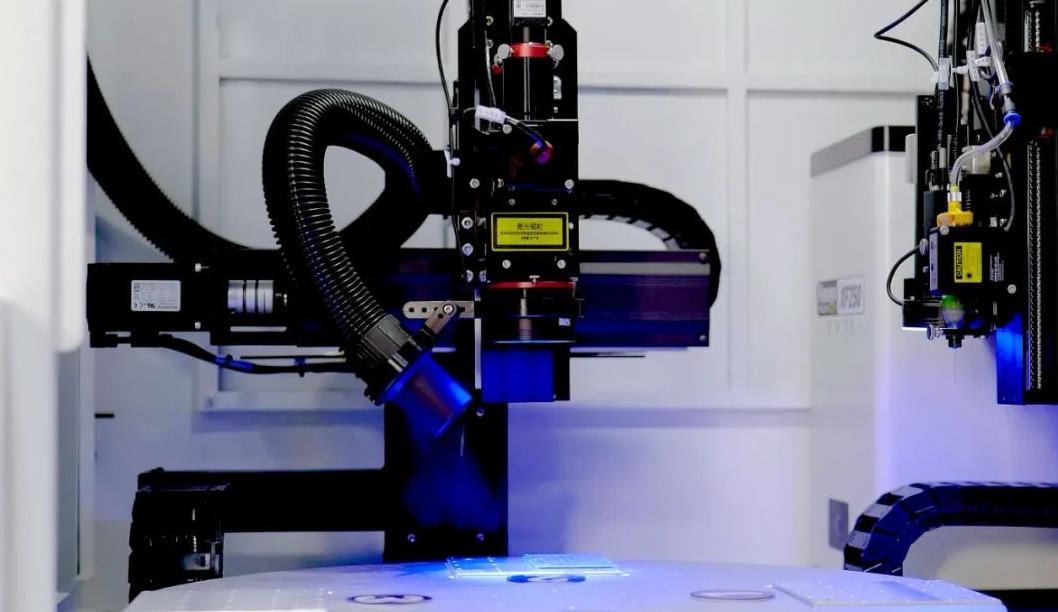

斯格维尔研发的精密温控激光焊接装备。

由于技术制约,第一代产品只能完成平面电路板的焊接,如果企业生产的是复杂产品,那就需要为每一条生产线单独组装一套设备,单独撰写一套算法,设备灵活度极低,“哪个企业会为这个买单呢?”

师生们开始聚焦“标准化产品”模式,将核心算法封装成模块,允许客户根据需求自主调整机械臂运动路径。就像搭积木,只需更换夹具和传感器,就能适配不同产线。这种灵活性使得设备成本降低60%。

目前,斯格维尔已成功自研多款工业化应用机型以及激光器、光学镜头等可量产核心器件,满足高端电子装联行业尤其是半导体、光器件领域的精密焊接。他们的产品已进入高德红外等多家光谷龙头企业的生产线,仅2024年营业额就超过600万元。

从光谷走出去的学生又回到光谷

公司研发团队在最新一代的机械臂焊接装备前。

斯格维尔目前有十多名员工,平均年龄30岁左右。

“在这里的每一步都有很多人帮我们托底。”杨明杰说,公司起步之初,设备还在研发期,还不知道能不能成,学校就拿出办公室,还给了一笔钱作为启动资金。在武汉工程大学创新创业大楼,每一层的墙壁上都挂着优秀创业师生的事迹,遇到困难,觉得迷茫的时候,杨明杰总会看看他们的故事,给自己打气。

张聪告诉记者,东湖高新区政府专门设有未来产业办公室,安排了一位创业专员和团队对接。“像保姆一样”,哪里有好政策、好比赛,就推荐他们去。在光谷,很容易就找到“同道中人”。在商业合作关系之外,还有一份对彼此惺惺相惜的友谊。张聪说,在公司初创时期,高德红外、立讯精密、烽火通信等行业“老大哥”给了师生很多技术指导和实践机会,“我们在这里找到了供应链、产业链,还在光谷的庇护下迅速成长”。

最近几年,团队中陆续有成员毕业,张聪鼓励他们前往大企业就职,学习更成熟的商业逻辑和公司运转体系。不少学生在北上广深工作几年后,选择回武汉创业。2024年,他的学生陈航在“深漂”三年后,选择回到武汉,创办了一家高新设备外贸公司。

“还是喜欢武汉,这里政策好、氛围好,高新技术的未来在这里,大家抱团前行。”陈航说。

(长江日报记者陈晓彤 实习生王慧懿)