新闻中心学生记者 王炼

磷酸大家应该很熟悉,它被用于生活的方方面面,可你知道在制备磷酸过程中剩余的大量的磷和金属盐以及产生的工业废水该如何进行回收利用吗?

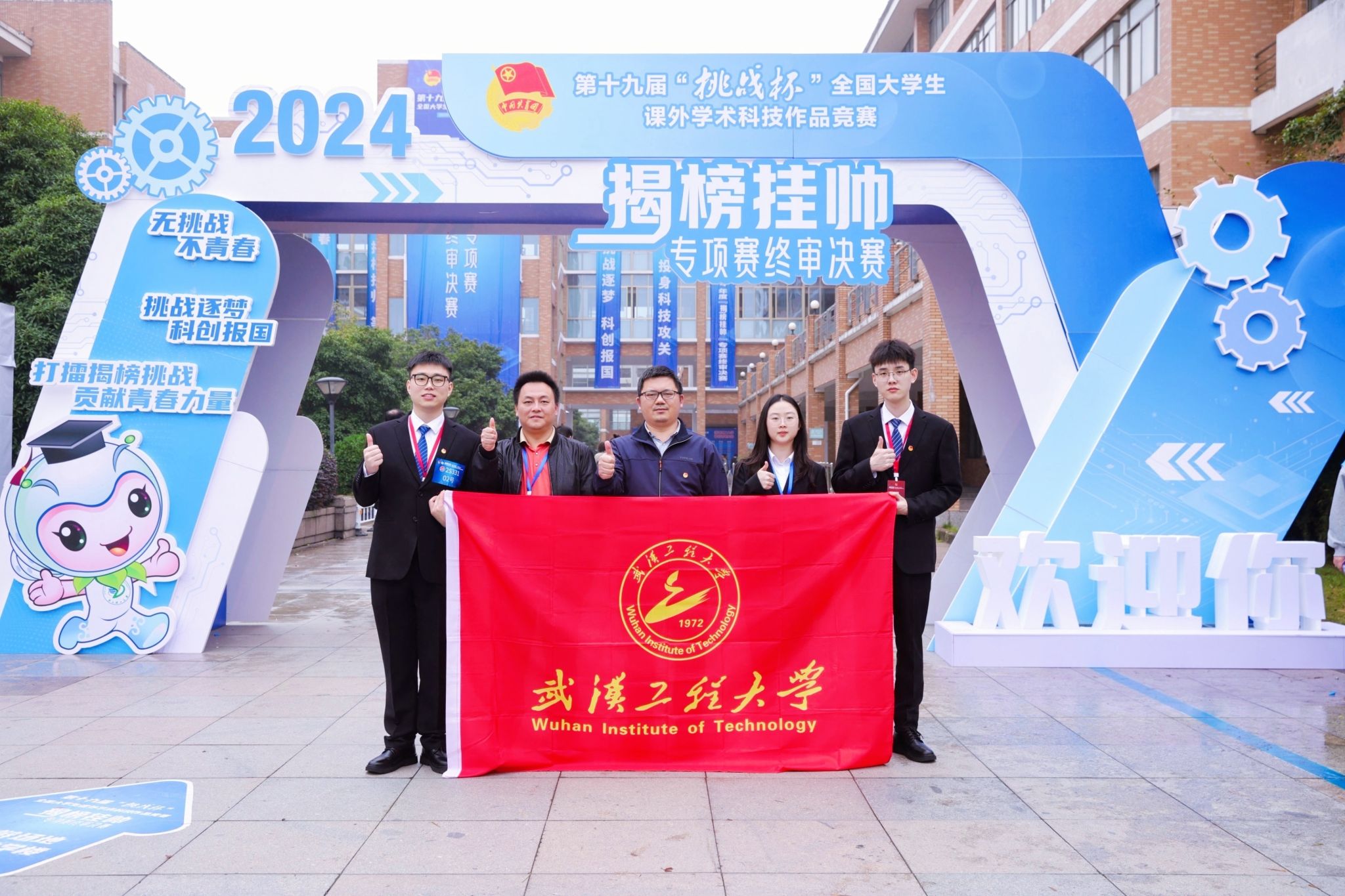

在第十九届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛2024年度“揭榜挂帅”专项赛中,我校由化工与制药学院教师吴再坤、马家玉指导,曹东华、苗攀、佘刘星等5名学生参与的《湿法磷酸除杂新技术》项目脱颖而出,斩获全国一等奖。

直击磷酸回收痛点

磷酸是磷化工产业链上最大宗、最重要的基础产品,湿法磷酸制备磷酸会产生大量的萃余磷酸,造成了磷资源的巨大浪费,并带来较大的环境问题。而通过除杂新技术的应用,能够有效解决磷化工生产中萃余磷酸回收利用困难的问题,还有望于促进我国磷肥、肥料、精细化工等产业可持续健康发展,社会效益显著。

“当初也是借着比赛的契机,集结了一群有关转化研究和资源利用方向的项目组的伙伴们,在老师的指导下,开始就湿法磷酸除杂新技术展开了研究。”项目负责人曹东华介绍到,“磷酸在生活的各个领域都具有应用价值,当今现有的技术难以满足下游行业对磷酸品质的要求,新技术的开发不仅是为了避免被国外封锁技术,防止影响我国新能源汽车行业健康持续高质量发展,还为了避免影响我国粮食安全。”

现阶段磷酸的回收利用问题不仅是企业痛点,更是社会痛点、国家痛点。如果能够解决回收利用的难题,那生产成本降低所带来的经济效益和社会效益都是显著的。抱着打破技术壁垒,守护国家粮食安全的念头,这个怀抱着热忱的研究团队组建了起来,展开了“破壁之战”。

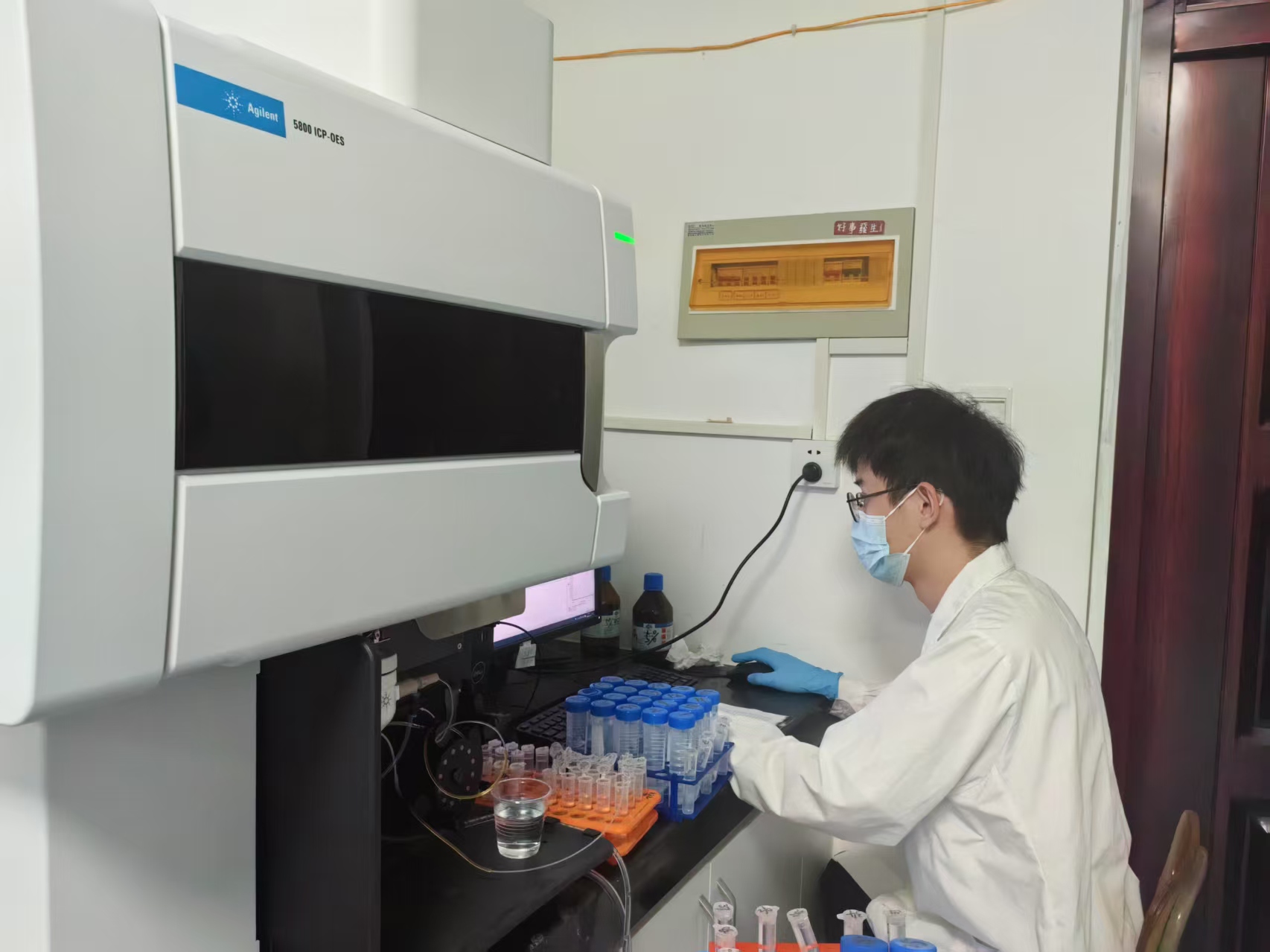

水滴石穿出真知

研究的过程并没有多轰轰烈烈,而是日复一日的甚至于有些枯燥地做着实验,但也并非限于一隅,而是理论与实践相结合地寻找解决方案。从确定研究方向开始,曹东华和他的团队成员们便一刻不停歇全身心地投入到项目中。从去年3月接到榜题之后,团队成员及其指导老师们便开始进行实地调研,横跨三省,贵州磷化集团、云天化集团、兴发集团都是他们的调研对象。他们的时间线非常明晰,4月进行萃余磷酸分析测试,5月确定研究方案,6-9月进行研发过程,10月进行项目总结。

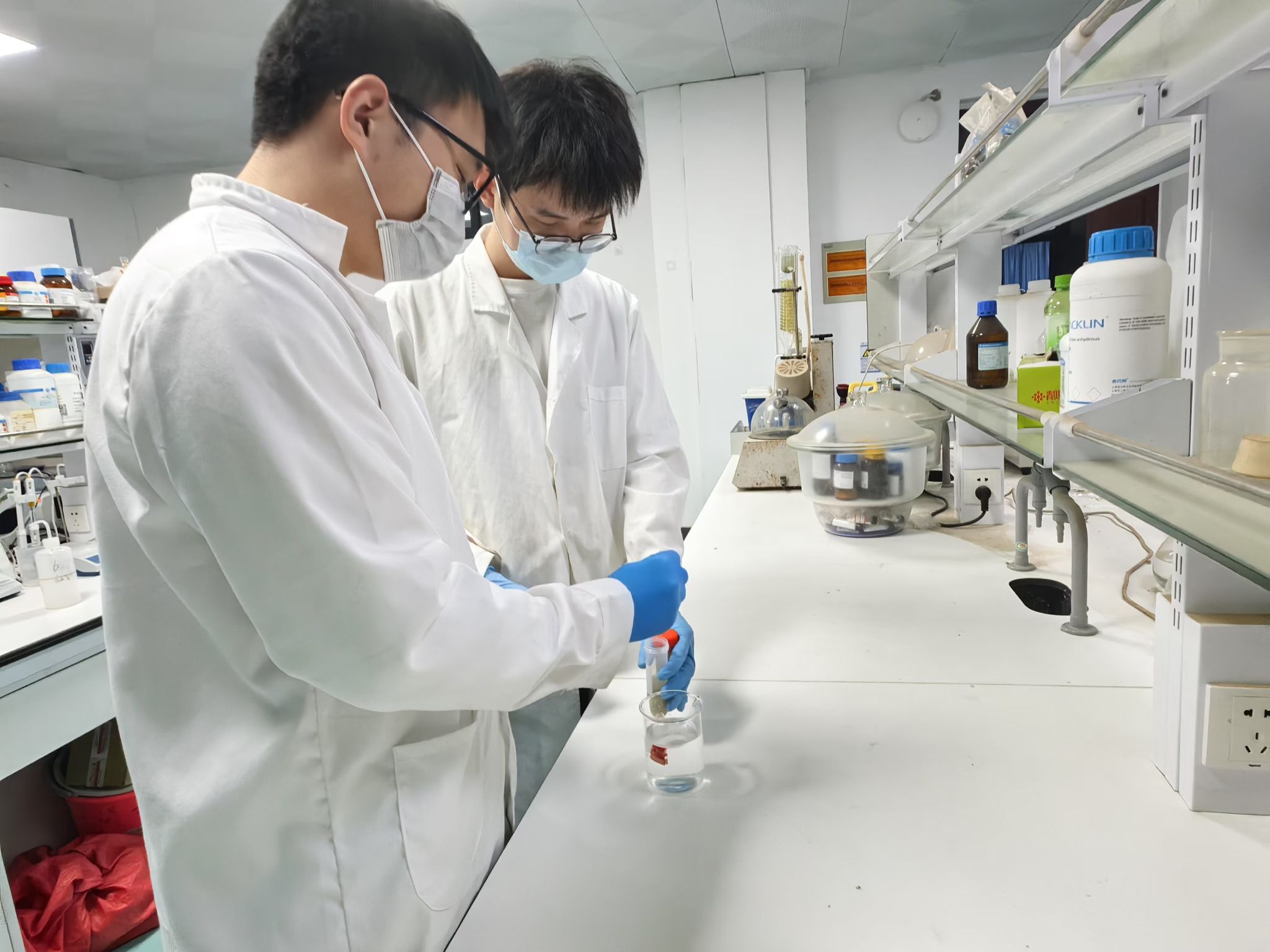

“研发的时候,从早上九点到晚上十点,都是一刻不停在实验室里进行研究,大家都齐心协力,分工配合着完成每一项工作,在这段时间里,我们不仅是研究伙伴,更结下了深厚的友谊。”曹东华有些感慨地说道。同时,科研很多时候并不是单打独斗,团队的配合是至关重要的一环,虽然项目书上可能只有几个名字,但是背后却有无数人的付出和心血。

除了并肩战斗的伙伴们,老师是团队不可或缺的灵魂人物。每当思路受阻时,指导老师吴再坤、马家玉给团队成员指点迷津,帮助他们沿着正确的研究方向一路迈进。曹东华补充道,“其实,还有很多老师包括学校方面都给了我们很大的支持和帮助,这项研究是在无数人的推动下进行的,我们也时刻感念着他们的帮助。”

在实验室里度过的日日夜夜,团队成员们进行了成百上千次萃余磷酸分析测试,在日复一日的实验中,不断记录测试结果,总结经验,完善不足,最终,聚沙成塔,水滴石穿,在汗水的淬炼下诞生了溶剂洗涤法的研究路线,即根据溶解度的差异来对萃余磷酸进行处理,这个方法结合样品的除杂效果,通过对特制溶剂对比筛选,能够对固体金属盐进行开发利用,同时达到除杂的目的。

研究路线的诞生却只是第一步,想要在竞赛中夺得一席之地,答辩的过程也同样重要,对于研究思路和技术路径的呈现则需要对答辩PPT进行多次的修改与浓缩。在创新创业学院张哲老师的指导下,大家一起将PPT的内容进行完善,不断演练着评委们提问的情境,在一次次的答辩后不断复盘,直到比赛最后一刻。

于反思中笃志向前

对于比赛的结果,曹东华坦言,与特等奖失之交臂,还是有些遗憾的,“后面我们自己复盘反思之后发现了存在的缺陷,在老师的指导下进一步思考了除杂技术落地的更多细节性问题,拓展了项目发展的可能性,也算是有所收获,离项目落地更进了一步。”当然,曹东华补充道,未来希望将方案变的更加完善,把项目持续推进下去,让研发成果与企业结合、真正落到实处,破除技术壁垒,使这项技术得到更广泛的应用,也能够切实解决当今的痛点问题。

目前,他与团队的小伙伴们正在进一步研讨能深入发展的课题,为下一次竞赛积累经验,不断挖掘可以进一步发展的领域,同时积极寻求除杂技术的落地方案,一起携手同行,期待开创出更多的创新成果,他给出未来的规划——永无止境。与其说是他自己的,不如说是整个团队的,同时也代表着新时代青年的回答。

本届“揭榜挂帅”专项赛启动以来,学校积极组建团队申报项目,竞赛自2024年6月启动以来,共吸引2.7万余人参加,共有6500余件参赛作品,最终来自全国410余所高校和企业的1950余件作品入围终审决赛。学校将持续做好“挑战杯”等学科竞赛育人工作,不断完善支持体系,加强学生创新能力与实践技能的培养,激发学生学术热情和探索精神,促进理论知识与实际应用紧密结合,培育领袖才智,汇聚精英力量,点燃青春激情,推动科技进步,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献工大力量。