“科学没有‘她’或‘他’,只有‘我们’!”——当这句宣言在武汉工程大学礼堂内回荡时,掌声骤起。

在3月7日的武汉工程大学优秀女教职工表彰大会上,该校资源安全与工程学院副院长周芳以这句铿锵有力的宣言为引子,重点介绍了她领衔的战略矿产资源综合利用教研团队——这支女性占比超60%、平均年龄41岁的团队,刚刚斩获“2024年度全国巾帼文明岗”,成为湖北省高校中唯一获此殊荣的科研团队。

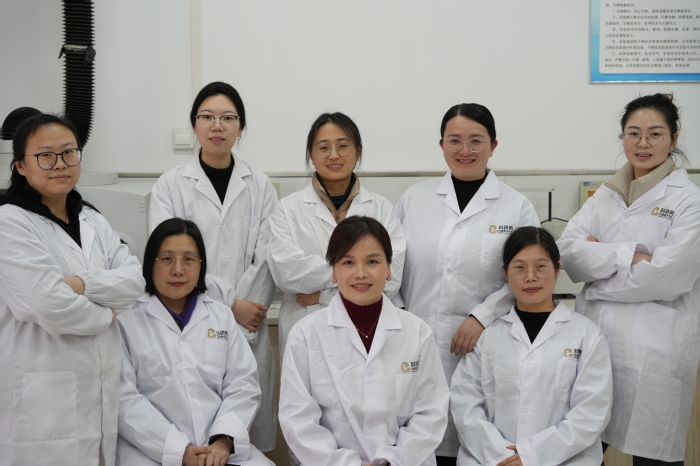

周芳(下排左三)和团队成员合影。受访单位供图

荣誉背后,是她们与时间赛跑的科研日常。聚焦磷资源高效利用与稀土绿色提取两大“卡脖子”领域,她们用实验室的灯火通明回应国家战略需求。

巾帼团队,攻坚克难

在周芳的办公室里,一叠写满事项的纸条塞满抽屉——从国家自然科学基金重点项目计划到研究生论文批注,记录着这位80后博导的科研日常。作为战略矿产资源综合利用团队带头人,她身兼科研、教学、管理多职,今年更牵头获批2024年度国家自然科学基金区域创新发展联合基金重点项目,致力于战略金属高效回收与稀土尾矿利用技术攻关。

周芳在指导实验。受访单位供图。

“女性科研工作者在双重角色中练就了特殊韧性。”周芳表示。这支女性占比超60%的团队“与时间赛跑”是常态。

团队特有的“科研女性共情力场”更让成员倍感温暖。从上海交大毕业的李小娣博士回忆:“老师们会深夜帮我改论文,甚至操心我的终身大事。”这种互助模式催生显著成果——李小娣主持国家重点研发计划子课题,发表论文20余篇,还指导本科生获得生命科学竞赛国家级一等奖及挑战杯省级二等奖。

破局“最难磷矿”,引领绿色革命

“长江流域的战略矿产资源是我们的‘主战场’。”周芳告诉《中国科学报》,这支由基础研究、成果转化、人才培养多领域精锐组成的团队,以技术创新为杠杆,撬动磷、稀土资源的可持续开发——从降低低品位磷矿入选门槛,到革新稀土浸取工艺,他们的目标直指“让资源利用与生态保护并行不悖”。

中国磷资源储量仅占全球5%,平均品位不足17%,而品位高于30%的富矿仅能维持不到十年开采。湖北磷资源探明储量全国第一,但90%以上为难以利用的中低品位胶磷矿,传统“采富弃贫”模式加剧资源浪费。

面对这一困局,周芳团队聚焦行业痛点,研发出活性油泡浮选技术,攻克低温浮选瓶颈,成功将磷矿入选品位门槛降低30%,捕收剂用量减少40%。这一突破不仅避免传统工艺中药剂协同作用的副作用,更使低品位磷矿利用率提升至85%以上,为国际上公认的“最难磷矿”找到绿色解法。

稀土领域同样迎来革新。针对风化壳淋积型稀土矿浸取率低、污染高的问题,团队开发出复合浸取剂,使稀土浸出率提升20%,氨氮污染降低50%,实现了风化壳淋积型稀土矿的绿色开发与高效利用。

近年来,团队主持承担了国家自然科学基金区域创新发展联合基金重点项目2项、国家重点研发计划课题4项、国家自然科学基金面上项目11项、青年基金项目8项、湖北省重点研发计划、湖北省揭榜科技项目等项目100余项,正推进磷矿浮选与稀土浸取技术的产业化应用。

“冷门”专业育出“热”人才

“冷门专业也能孵化优质人才。”2021级本科生曾书航在团队指导下,以“高镁磷尾矿高值化利用”项目斩获全国大学生生命科学竞赛一等奖,发表核心论文4篇,即将进入清华大学深造。2020届硕士胡洋扎根鄂西北矿山,应用团队技术将中低品位磷矿利用率提升15%,年节约成本超3000万元,成为当地首批“硕士矿工”。

学院通过“兴发模式”协同育人,将课堂延伸至矿山车间:本科生大一起参与省部级项目,硕博生对接企业需求攻关“卡脖子”技术。近五年,团队培养的博士生10人、硕士生200余人中,60%进入清华、中南大学等“双一流”院校深造,30%入职中交、兴发等龙头企业,就业率连续多年超95%。

“矿业工程式微是误解”,周芳说表示:“我们的目标是让每个学生发现资源循环的价值。”

周芳表示,接下来团队将继续以国家需求为导向,以科技创新为动力,以人才培养为核心,深化学科交叉,攻克更多关键核心技术。